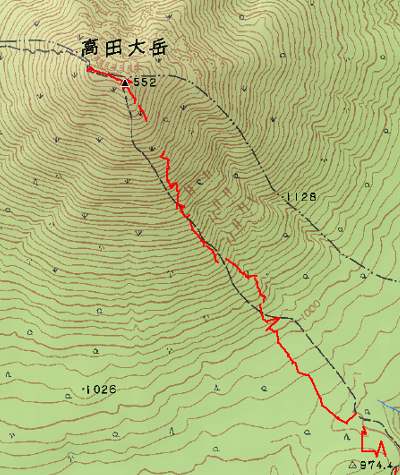

・茶色のエリアが筆者の春スキーの登降ルート。

・雪崩が発生した赤線エリアの沢部は傾斜が大(上部は約30度以上)なため、足を入れないようにしています。

(沢筋で表層雪崩のデブリも目撃したことがあります。)

・オレンジ色のエリア内に何本も亀裂(最大傾斜線に概ね直角方向)がありました。

後日雪崩れた沢部に、きれいなシュプールが見えます。

| 高田大岳の雪崩を、我流に考えてみたいと思います。 赤倉岳の雪崩部分は一般コースからはずれているため滑る人は少ないと思いますが、高田大岳は雪崩の 一部分が春スキーで通常使っている登降ルートとラップしている部分もあります。 このことは、一歩間違えば誰か(筆者を含めて)が巻き込まれていた可能性があります。 よって、今回の雪崩位置を検証し、高田大岳南東斜面で雪崩に遭わない方策を考えてみたいと思います。 〜以下の記述は、筆者の個人的体験データと個人的考えにもとづくものであり、データの間違いもあるかも しれませんので、各自の判断と責任においてお読み下さい。 |

・茶色のエリアが筆者の春スキーの登降ルート。 ・雪崩が発生した赤線エリアの沢部は傾斜が大(上部は約30度以上)なため、足を入れないようにしています。 (沢筋で表層雪崩のデブリも目撃したことがあります。) ・オレンジ色のエリア内に何本も亀裂(最大傾斜線に概ね直角方向)がありました。 後日雪崩れた沢部に、きれいなシュプールが見えます。 |

|

| No.1 南南東尾根から沢筋に向けて雪崩が発生 |

|

|

| No.2 雪崩起点 稜線部から沢方向(右下)へ落ち、沢筋沿いに流れている。 |

|

| No.3 一見尾根の縁の残雪のように見えていた部分は、実は”沢に吹き溜まった厚い積雪層”ということがわかる。 |

|

| No.4 尾根筋は樹林があるため、スキー滑降のために沢沿い寄りをコースに選択していたのだ。 |

|

| No.5 雪崩起点は尾根筋の樹林から発している。 |

|

|

| No.6 尾根筋の縁から沢筋へ崩壊した厚い積雪層 |

|

| No.7 沢筋に入り、下部から見上げる |

|

|

| 赤沼西方ピーク1089より遠望 |

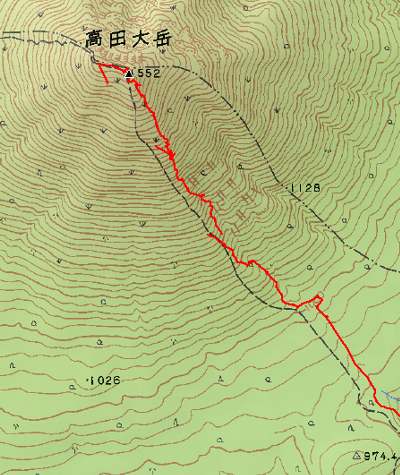

ガーミン(ハンディGPS)データ 2003/4/27

赤い線が、上記の雪崩の写真を撮る際にスキーで登降したルートである。

(歩いたルートは概ね、雪崩前写真にある”筆者の春の登降ルート)

時々電波がうまく補足できない場合に異常値を示す時があるが、下記データは1552ピークを正確に踏んで

いること。 また、筆者の記憶(頼りない読図能力だが)と、だいたい合致していることより、このデーターが正しい

ものとして話をすすめる。

|

|

| 登りルート(シール登行) 登りは、再度雪崩れると危険なため全層雪崩のへりから数十m〜50m程度の距離をおいて登った。稜線部の雪崩起点はちょうど赤線が切れた標高1400m前後(おそらく)である。 |

下降ルート(スキー滑降) 下りは、スキーで逃げやすい?ため、登りよりかなり雪崩に近づいて観察(標高1250〜1150m付近等)。 標高1000mで東に曲がったのはデブリ末端の観察のため。 |

登りルート

標高1150 〜1250m超 夏道(道は雪の下で目印は何もない)とほぼ同じルート。

1250超〜1400m 樹林に押され稜線の縁の雪原沿いのルート

1400〜 〃

下降(滑降)ルート

樹林に沿って滑降するのは窮屈なため、やや沢寄りの雪原にも入りつつ滑降。

1500〜1400 雪原(亀裂数カ所を横断、危険・・・)

1400〜1350 雪崩起点付近のため、狭い部分を一部徒歩にて下降。

1350〜1250 雪原

1250〜1150 かなり雪崩に近づいて観察(沢の縁に降りる)

1150〜1000 尾根に戻りデブリを見ながら下降。

1000付近 デブリ末端の上に載って観察。

ガーミンのGPS軌跡データとNo.3、No.6等写真から言えることは、

・樹林を避けた春の登降ルートは、沢と尾根の境界付近の”沢に吹き溜まった厚い雪”の一部になっ

ている部分がある。

・今回の雪崩起点は、その境界付近から発生している。

このため、予測できない雪崩をさけるためにはなるべく樹林に近いルート選定をする。

ということになりそうである。

(特に雪崩起点付近は、尾根の樹林そのものから発生してるので要注意です。)

完璧に安全を求めるなら、不自由でも樹林の中を登る、滑る・・・。

のだろうが・・・。

また、雪崩起点上部の雪にも亀裂が何本かありましたので、これもまた要注意(上部も雪崩れるかも

しれない)です。

今のところ、はっきりした原因は耳にしていない。

原因(今年の特異性等)が解明されれば、雪崩回避、予防措置がとれるのであるが・・・。

どういう要因で発生したかは不明だが、いずれにせよ今回と同様な条件があれば、また発生する

可能性はある。注意したい。

| 雪崩報道:東奥日報web2003/5/2 の中に、 ”同くらぶの石館宙平さんは「地面と雪の間に空洞が多くなると雪崩は起きやすくなる。昨年十月ごろは降雪量が多く、根雪となる部分が地面に着雪する前に雪が積もってしまったのが、今回の大規模な雪崩発生の原因では」と分析する。” というものがあった。 |